من الغلاف إلى الغلاف

From Cover to Cover

الصورة كبديل عن الخطّ

Image

التسلسل

Seriality

أبعاد

Dimensionality

من الغلاف إلى الغلاف

From Cover to Cover

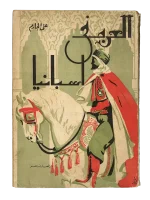

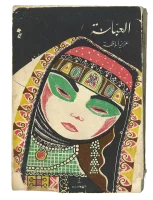

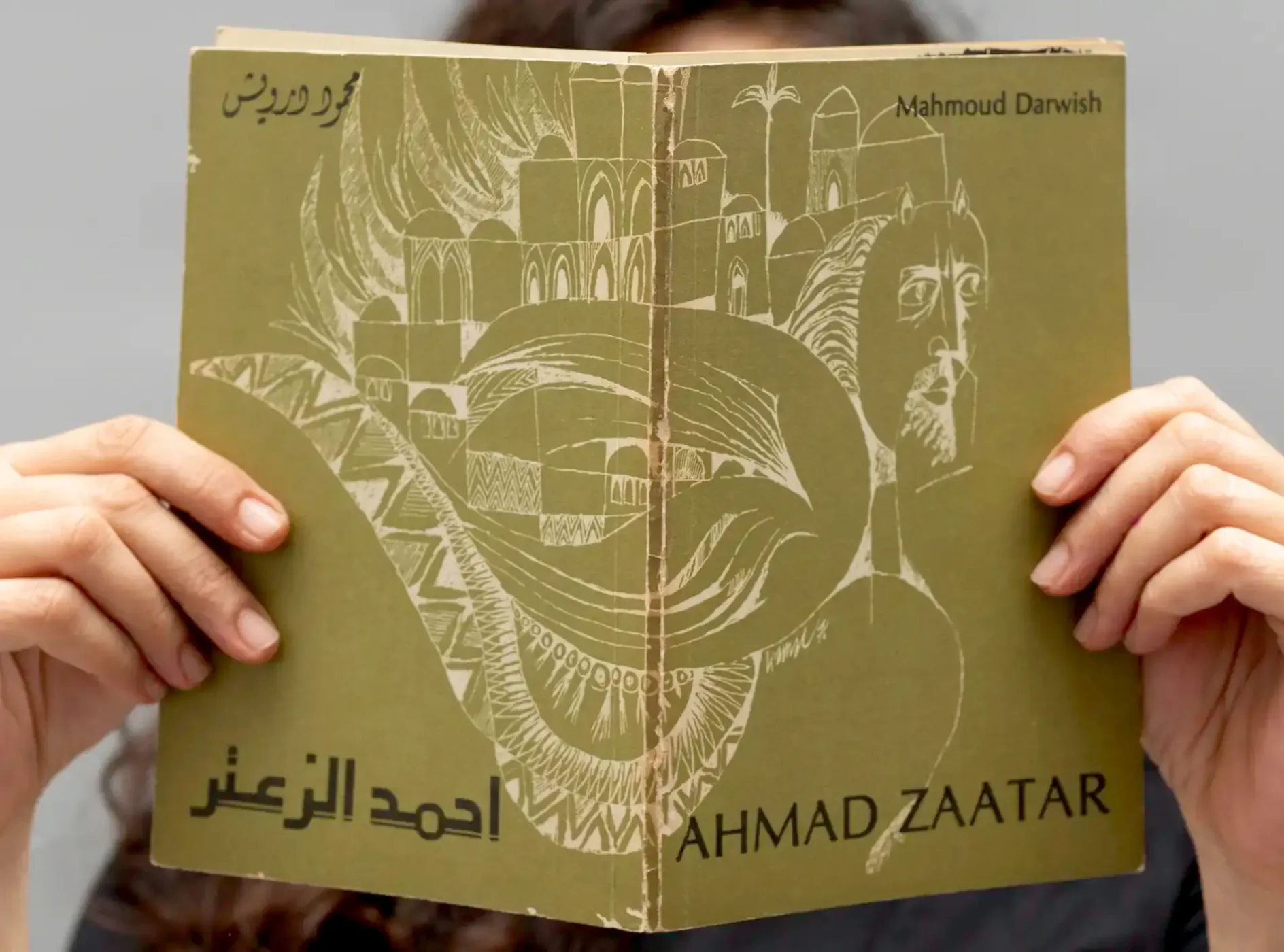

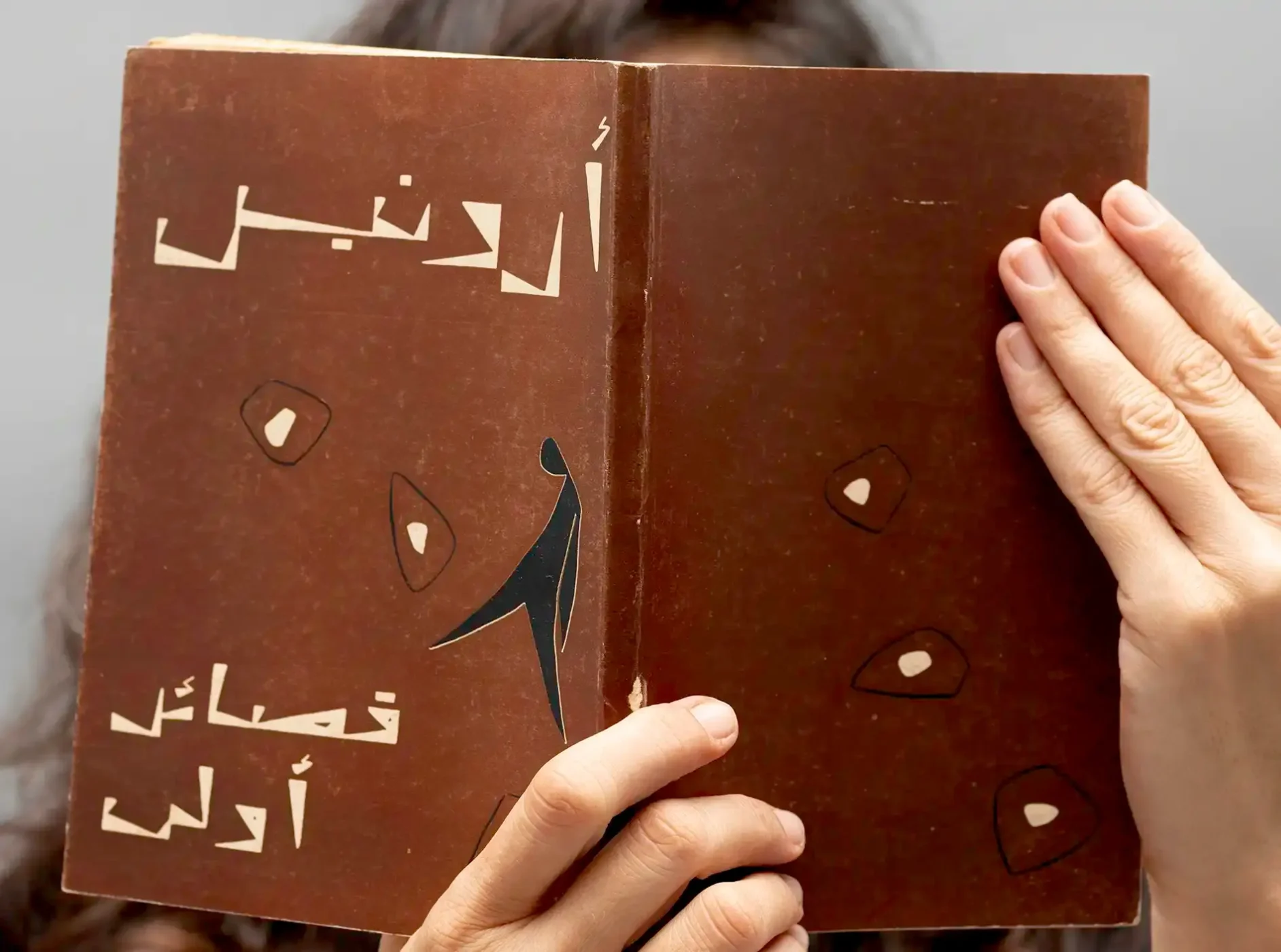

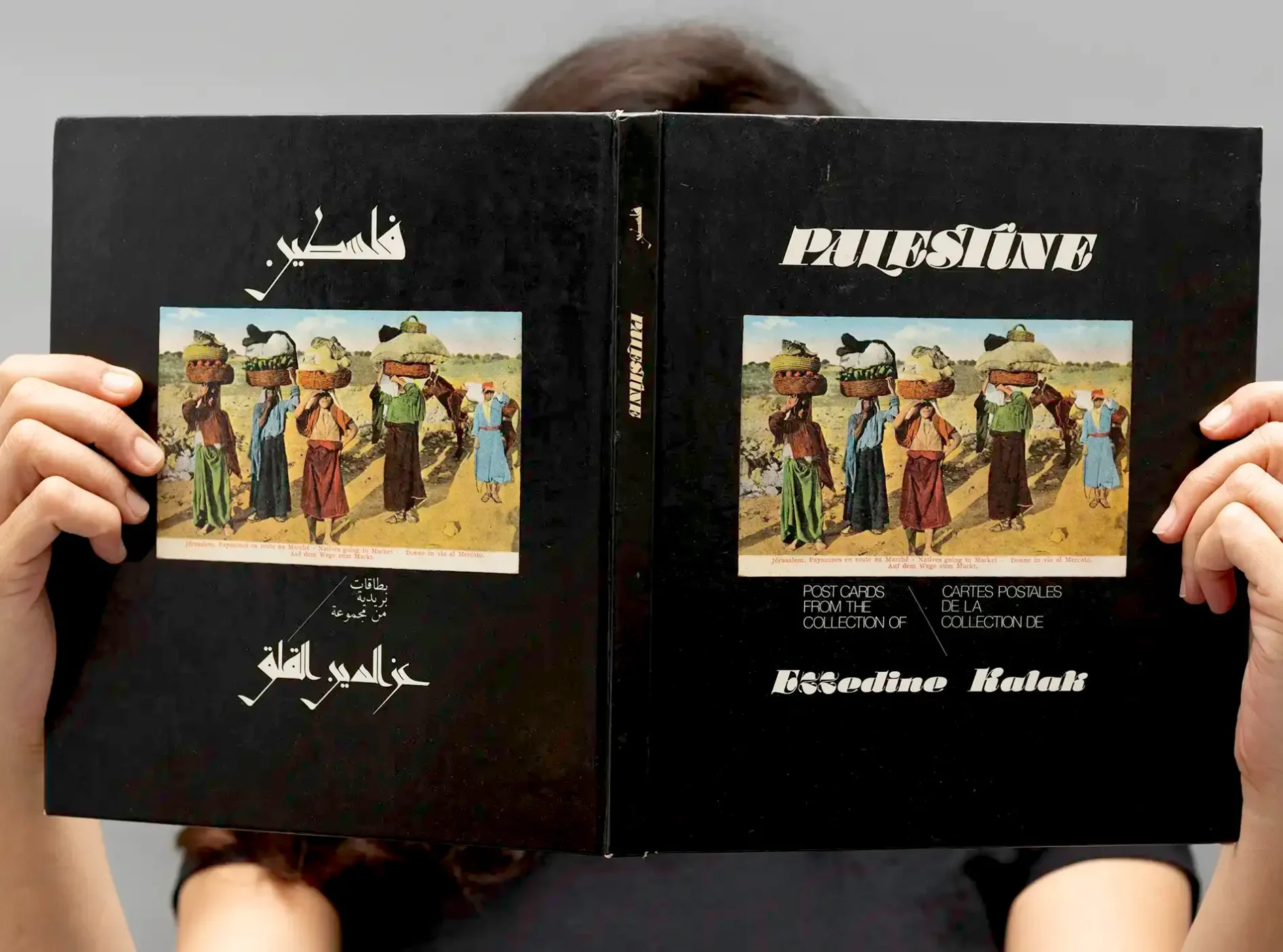

على غرار الكتب الصادرة في كافّة أنحاء العالم، لم تنجُ الكتب العربيّة من هيمنة الصورة، ولا من الشهيّة المحليّة إلى العوالم البصريّة الخياليّة. تزامن ذلك مع إزدهار المكتبات ومعارض الكتب السنوية في عواصم كبيروت (بدءاً من 1956) والقاهرة (بدءاً من 1969)، و تحوّلها إلى مساحة لعرض الكتب العربيّة التي بدأت تجذب القرّاء الواعدين من خلال أغلفتها. وقد تسابقت دور النشر القديمة والناشئة، أكانت خاصّة أم مموّلة رسمياً، راديكاليّة أم محافظة، على ترويج إصداراتها في سوق القراءة العربيّة الآخذ في الاتّساع حينها.

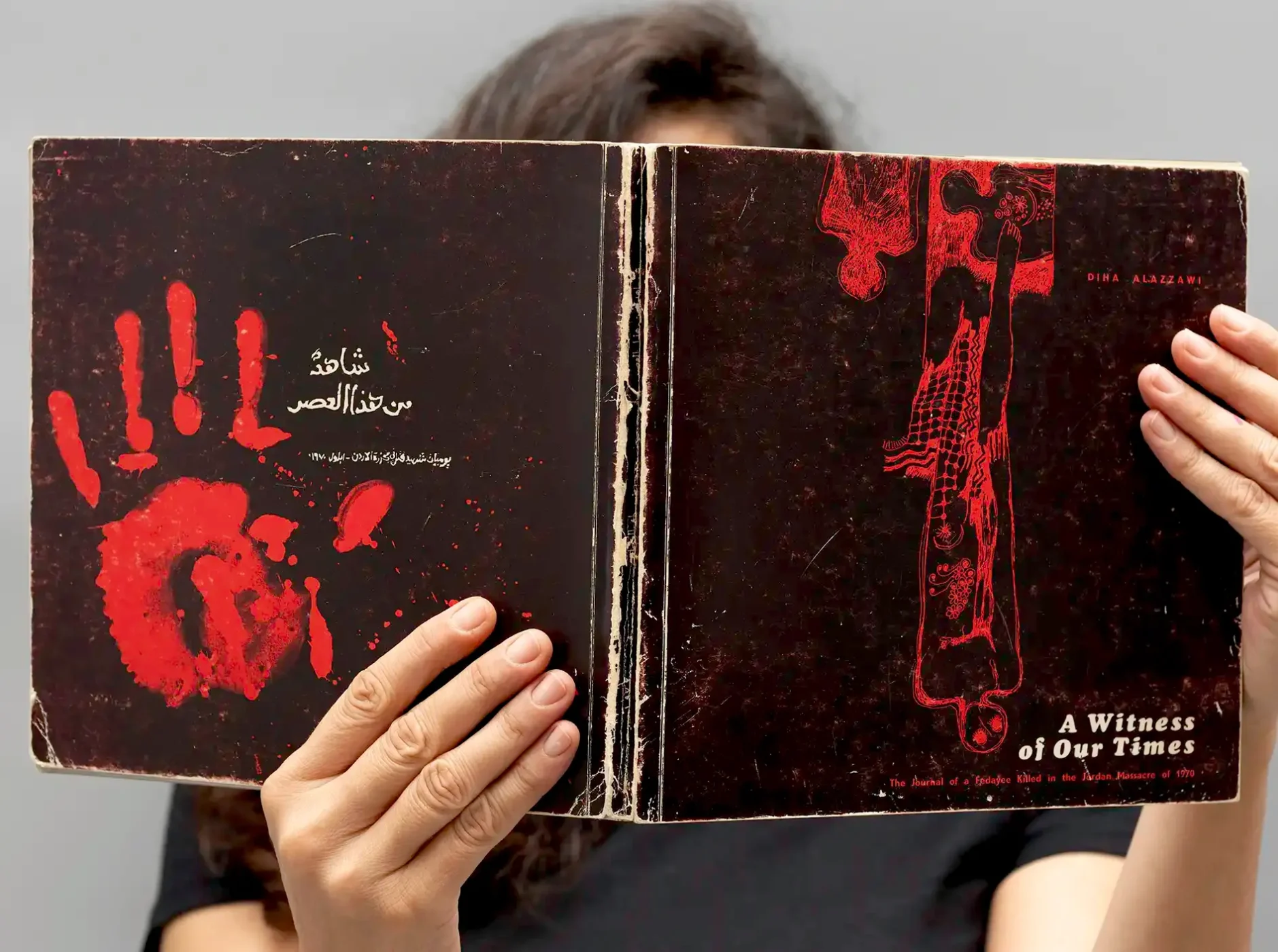

أخرجت تلك الكتب الفن الحديث من صالات العرض النخبويّة إلى فضاء الحياة اليومية، بعدما صارت تُعرض بأغلفتها على رفوف المكتبات، وباتت في متناول اليد، وانتقلت من مدينة إلى أُخرى، وأحياناً من قارّةٍ إلى أُخرى (وفي بعض الأحيان سُرّبت خفيةً بداعي الرقابة)، ما ولّد سياقات لا تُحصى لقراءتها والتأمّل فيها بفضل السبل الجديدة التي وفّرتها الحياة الحديثة.

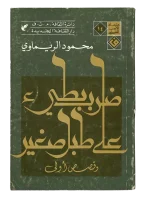

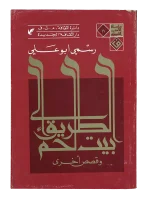

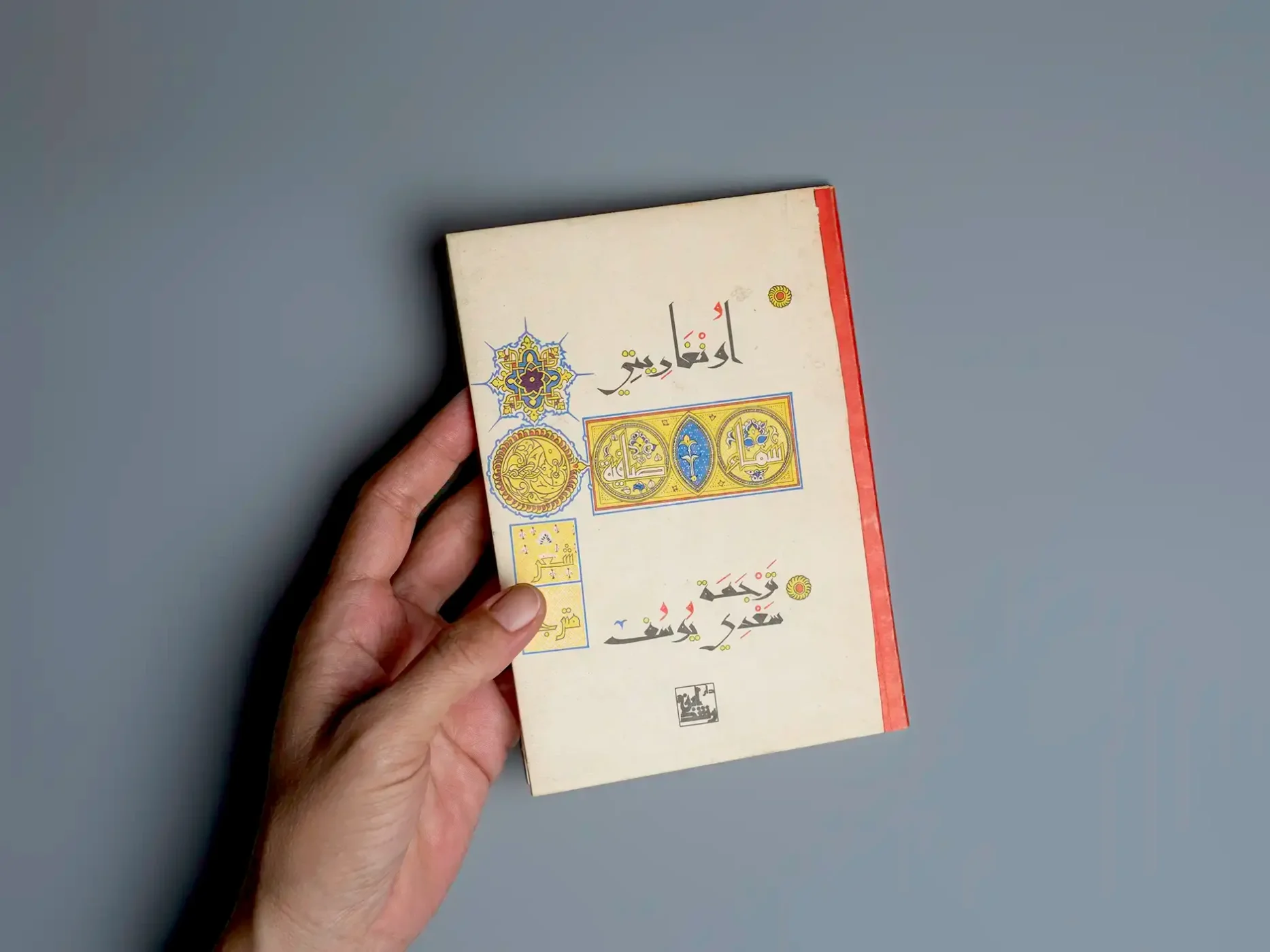

الصورة كبديل عن الخطّ

Image

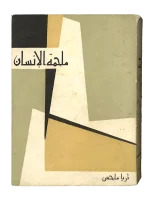

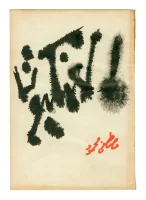

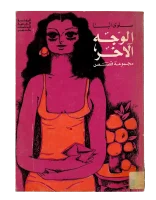

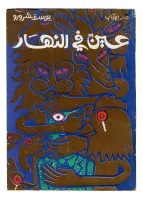

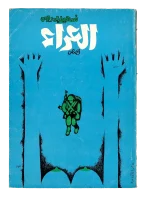

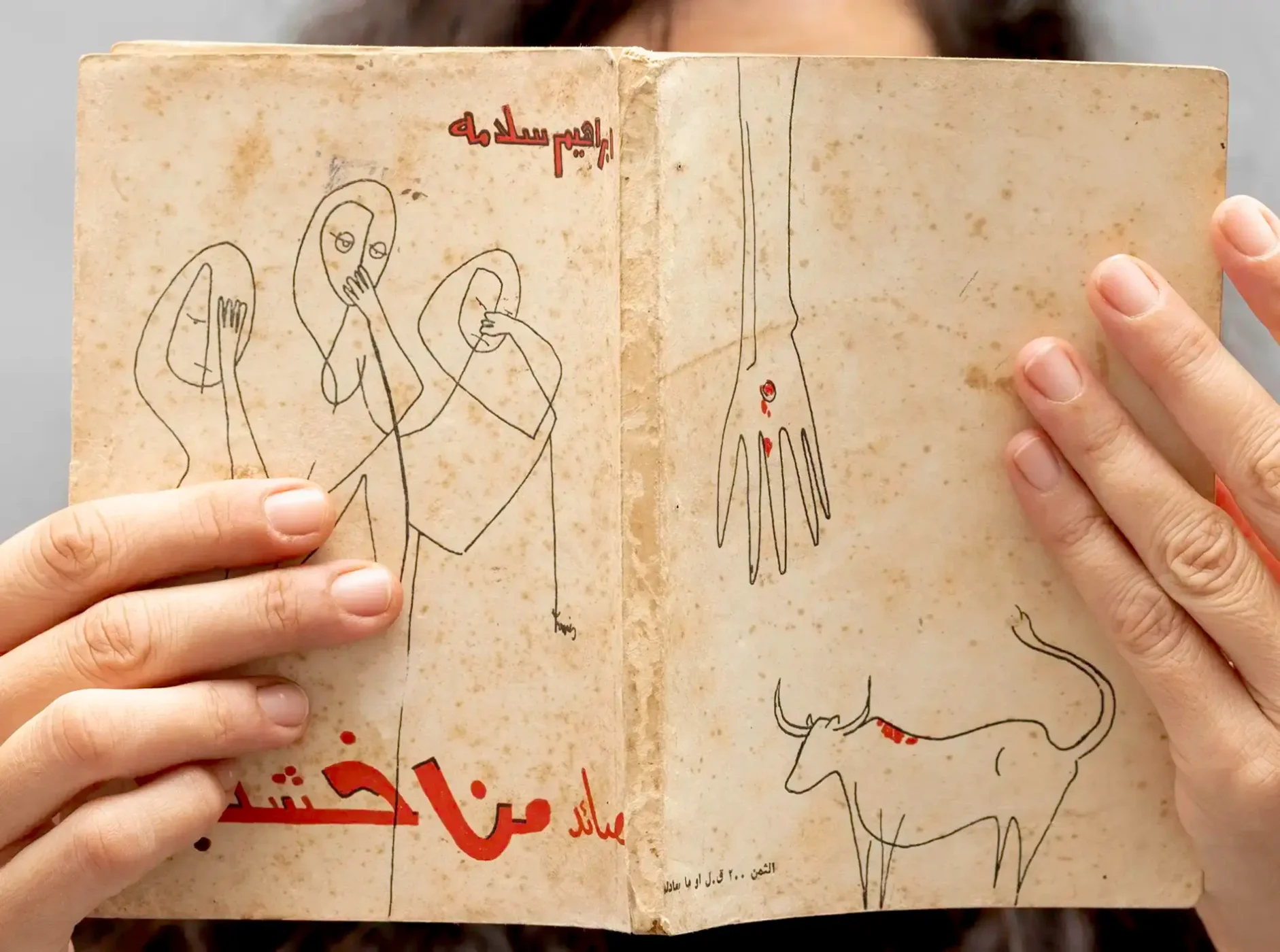

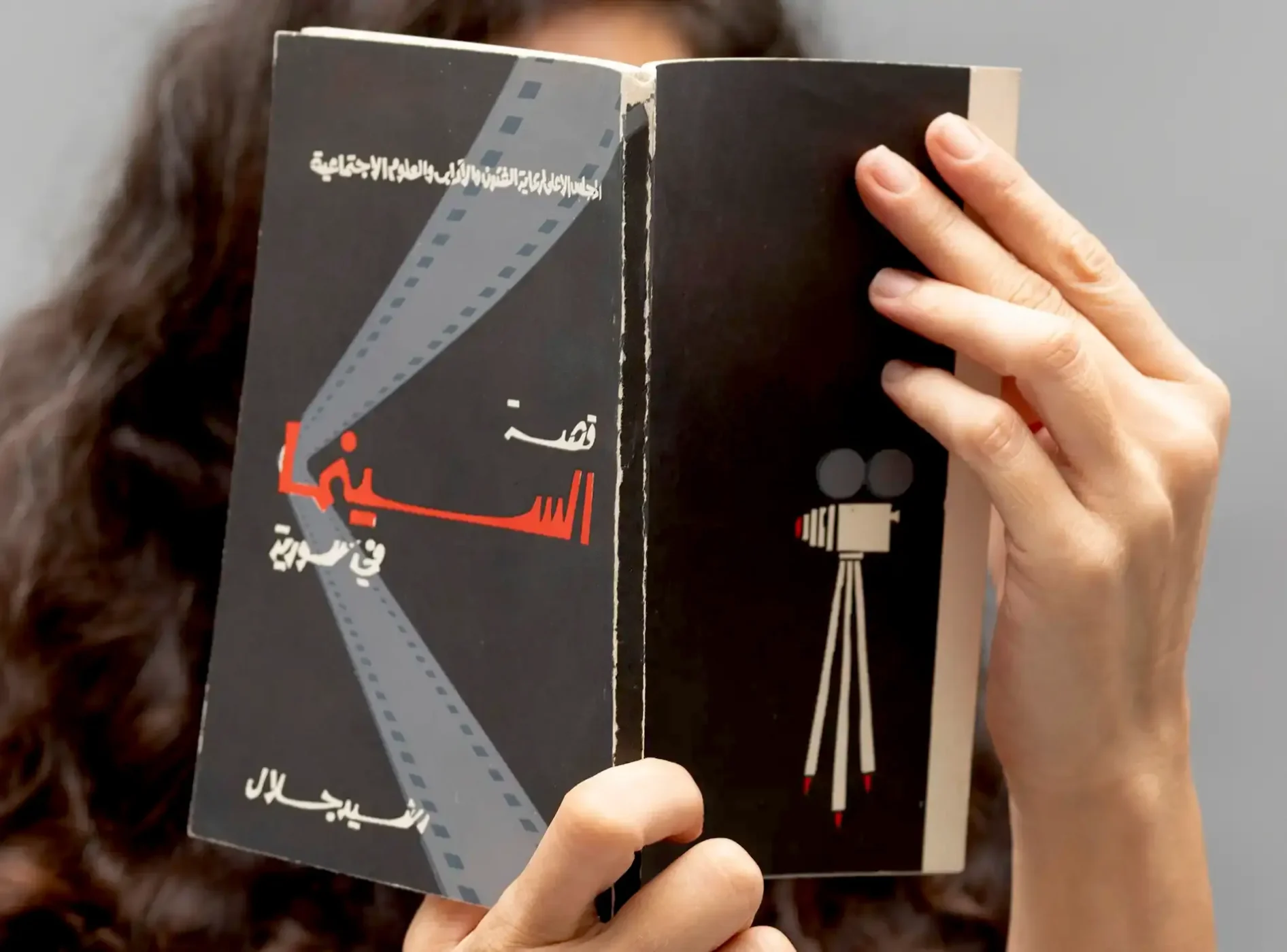

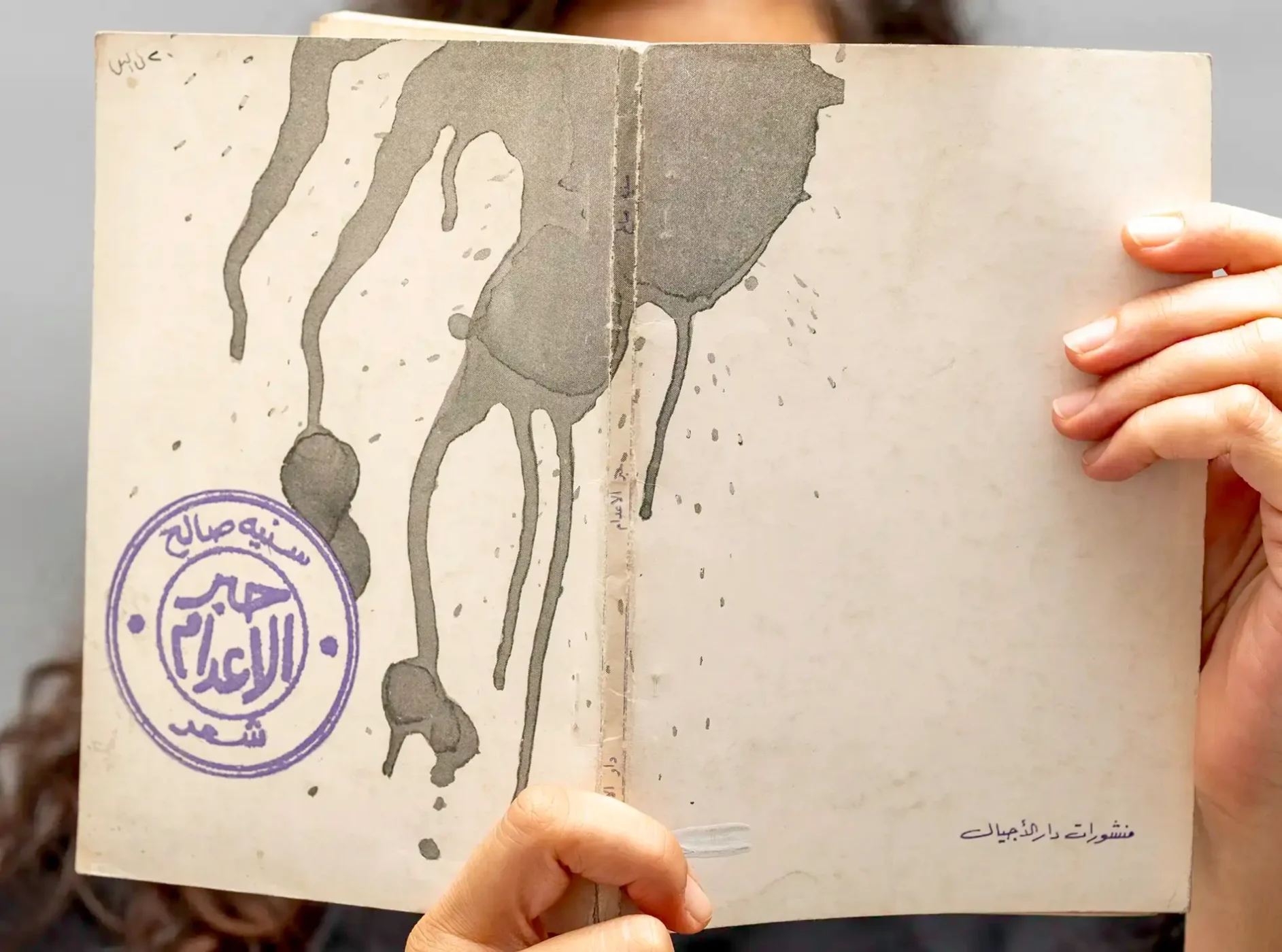

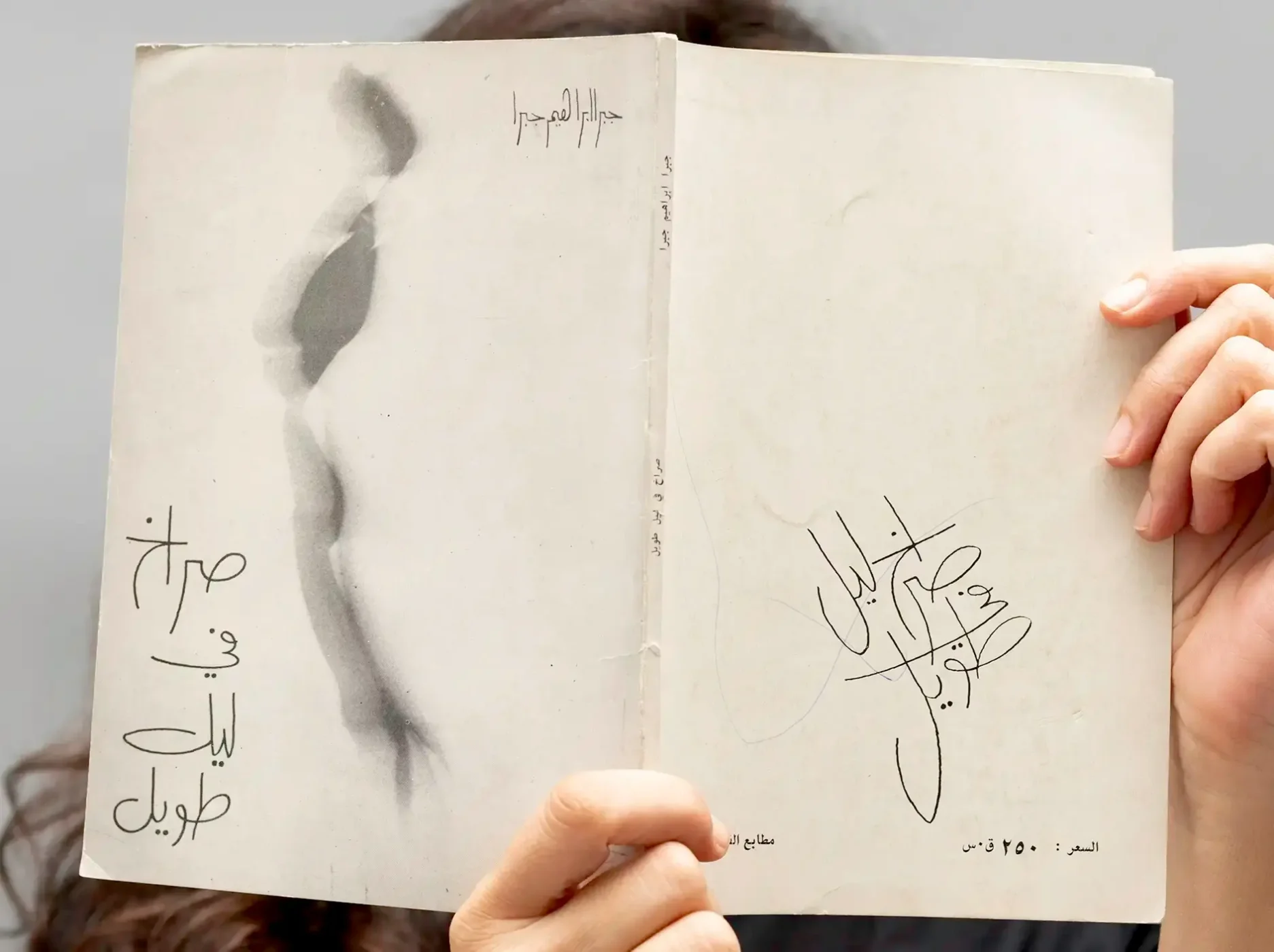

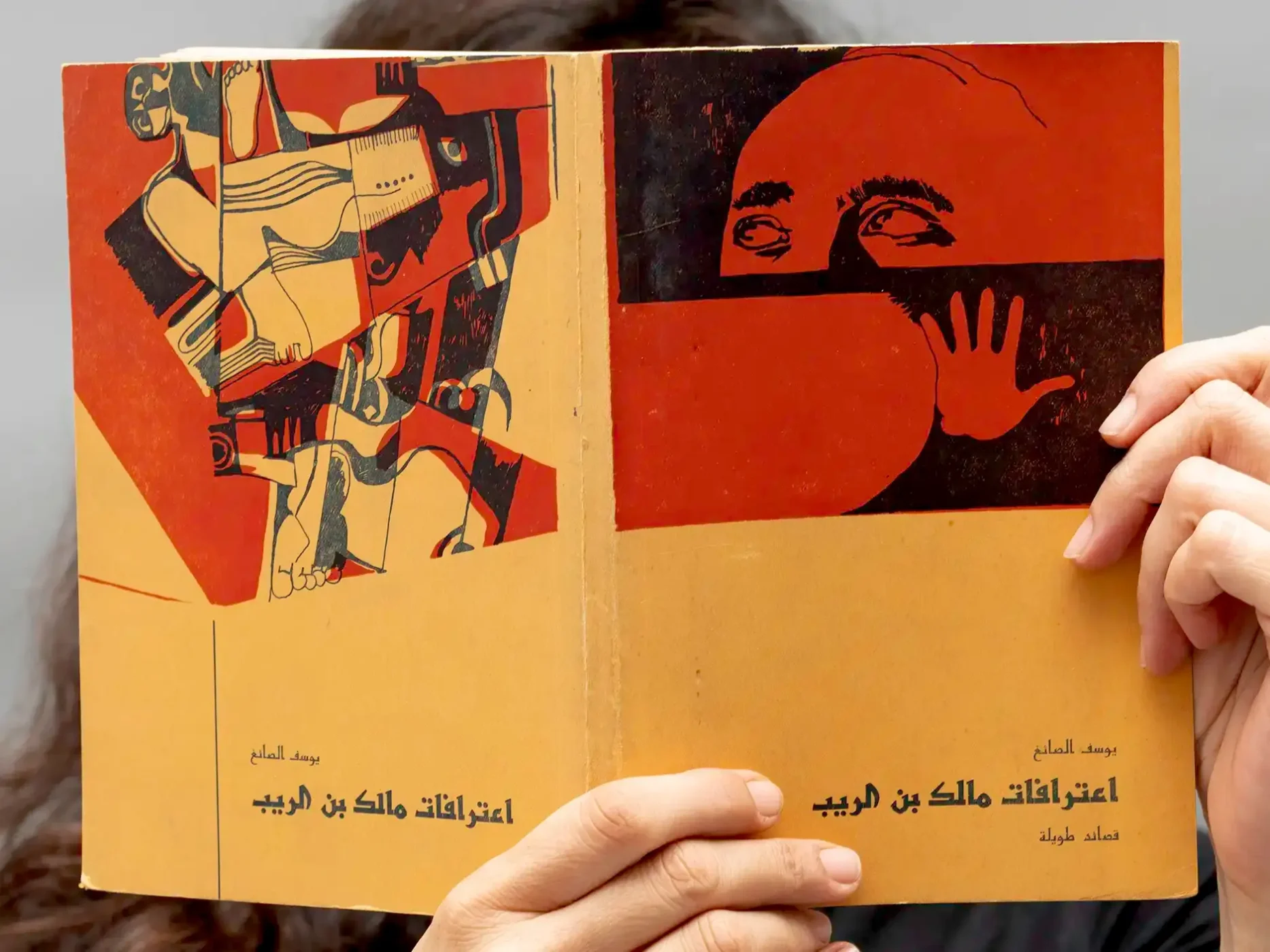

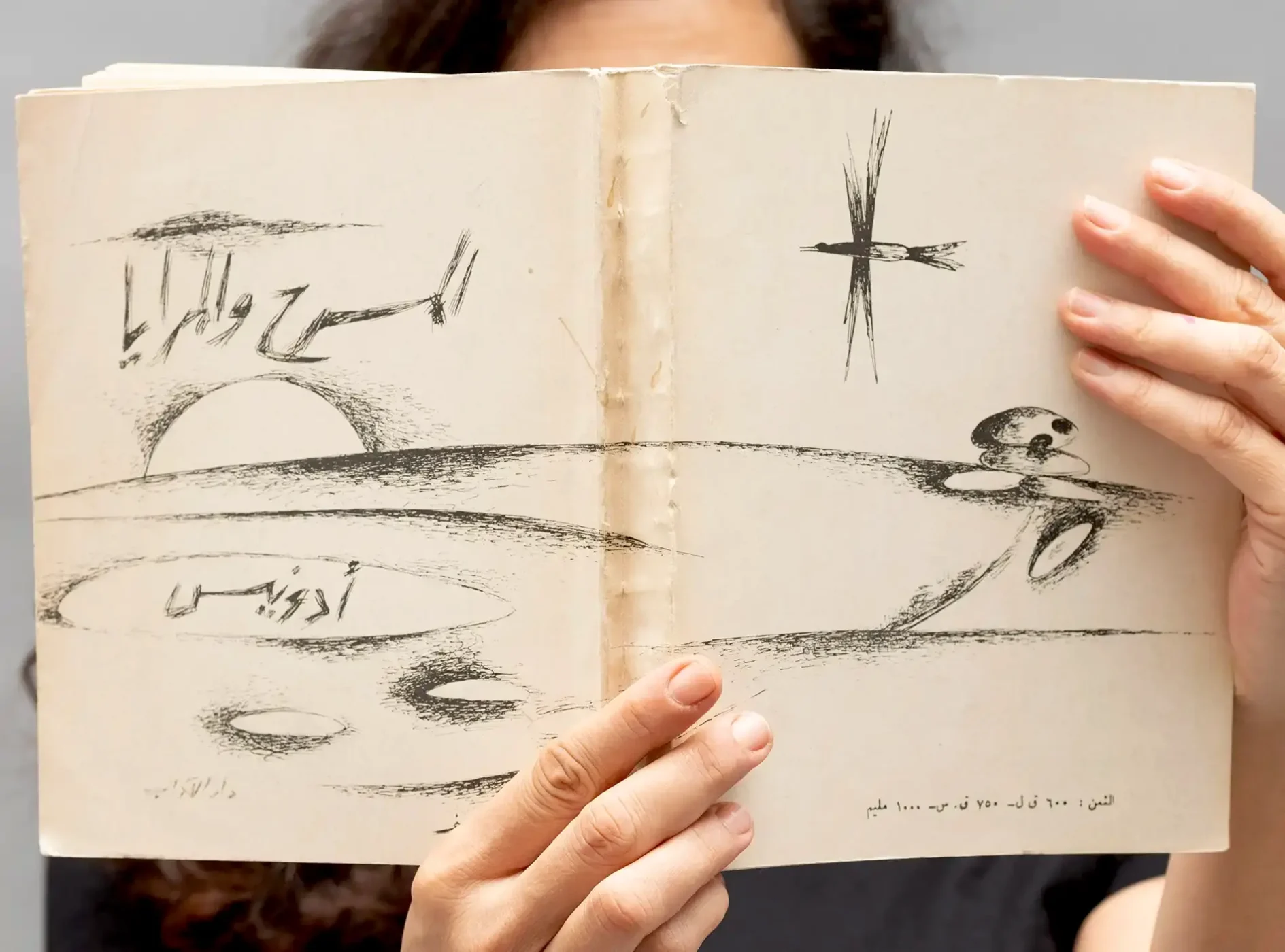

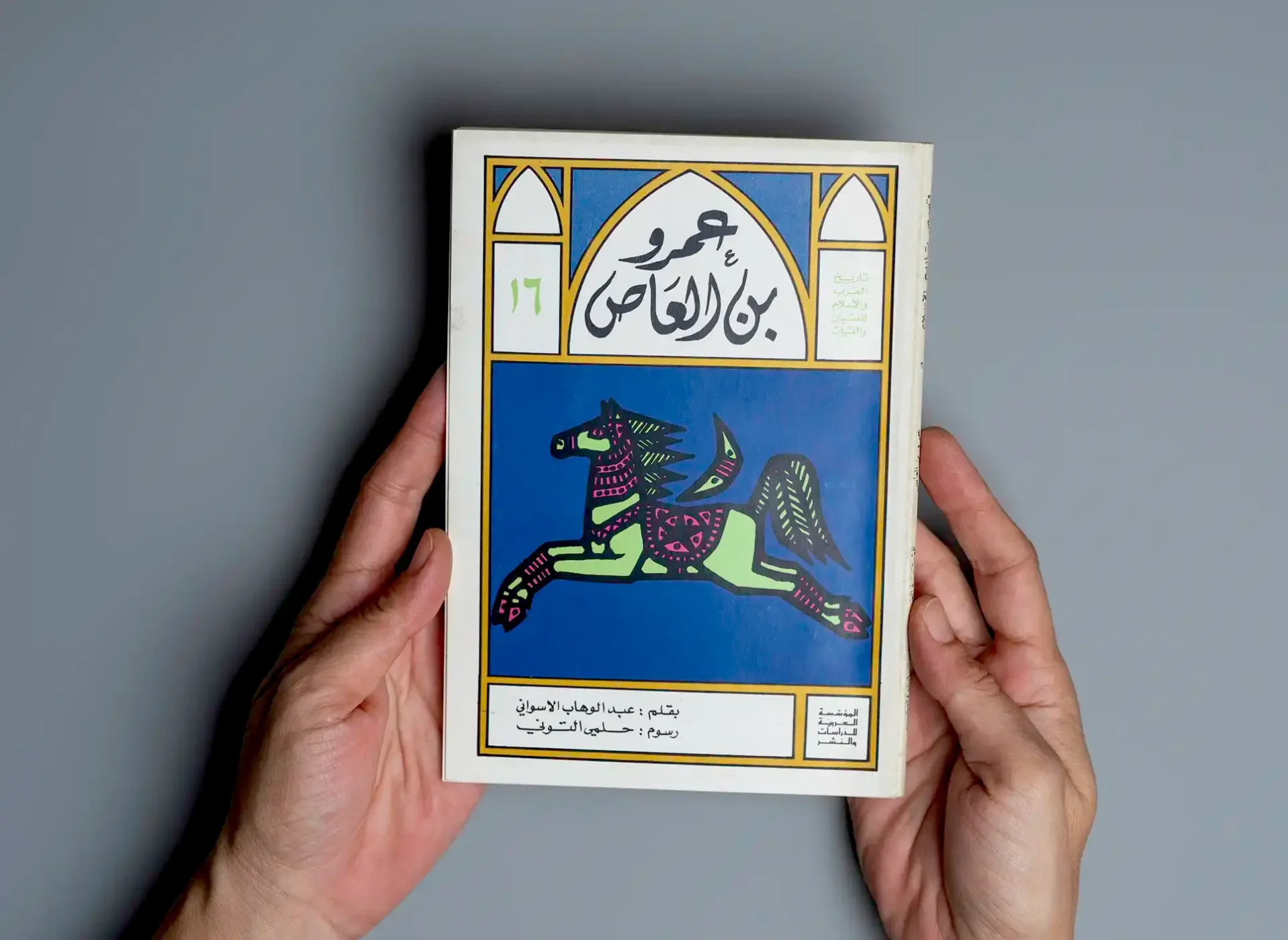

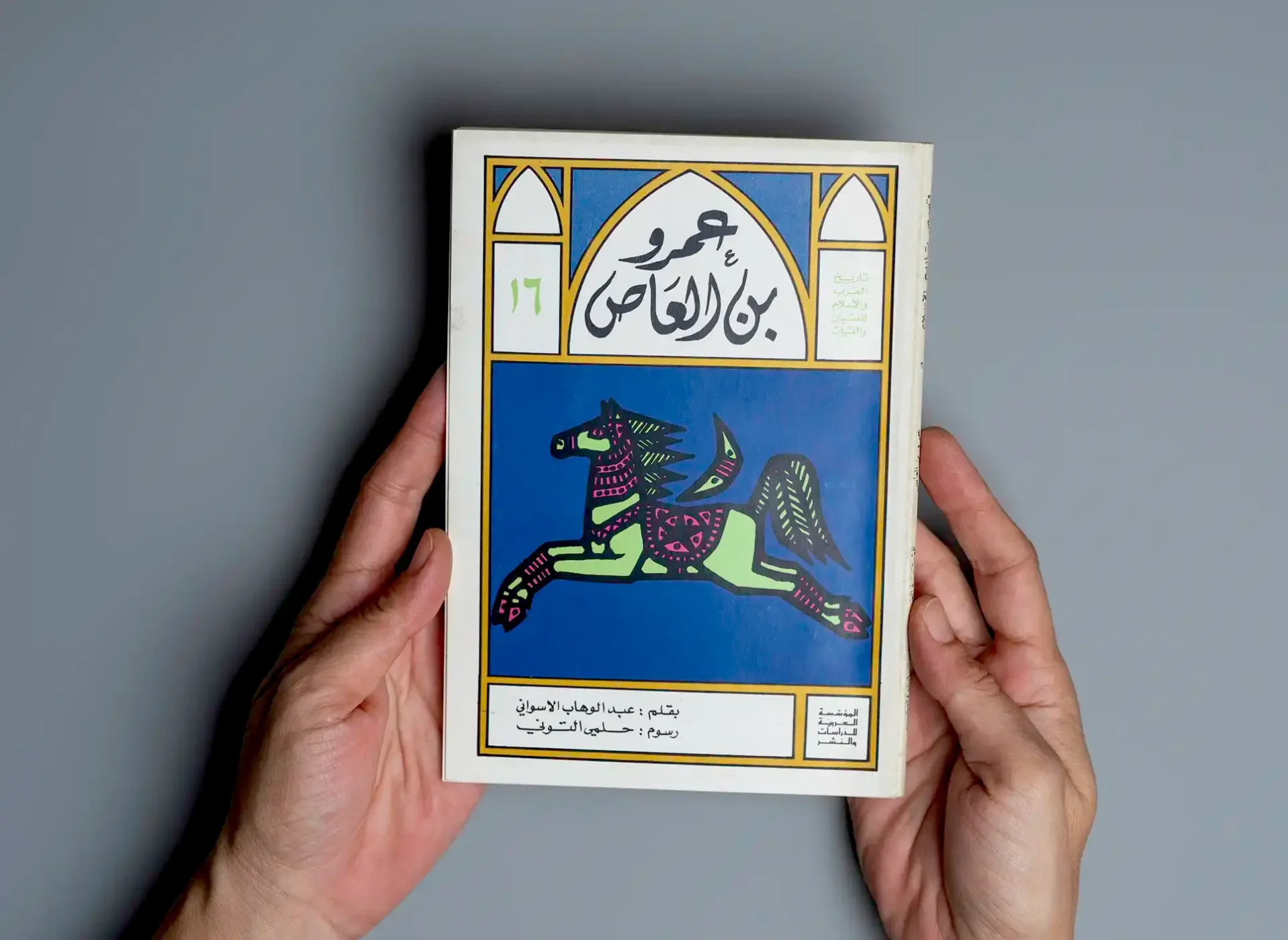

تمثّل التطوّر البصري الأبرز للكتب العربيّة، خلال الستينيات، في صورة الغلاف التي أصبحت تصويريّة بمعظمها، مقابل الانحسار التدريجي لحضور الخطّ والحرف المطبوع في عناوينها. طُوِّعت المهارات البصريّة للفنّانين والرسّامين والمصمّمين لهذه الغاية، وخضعت التكليفات الفنية إلى شبكة من صلات الصداقة والعلاقات السياسية بين الناشرين والمؤلّفين والفنّانين. علماً أن بعض الأغلفة حملت تواقيع فنانين محترفين، أدّوا دوراً طليعيّاً ورائداً في التصميم والرسم مثل عبد القادر أرناؤوط وحسين بيكار وحلمي التوني واسماعيل شمّوط.

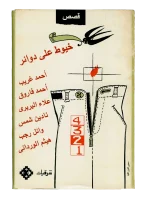

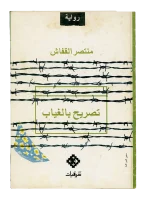

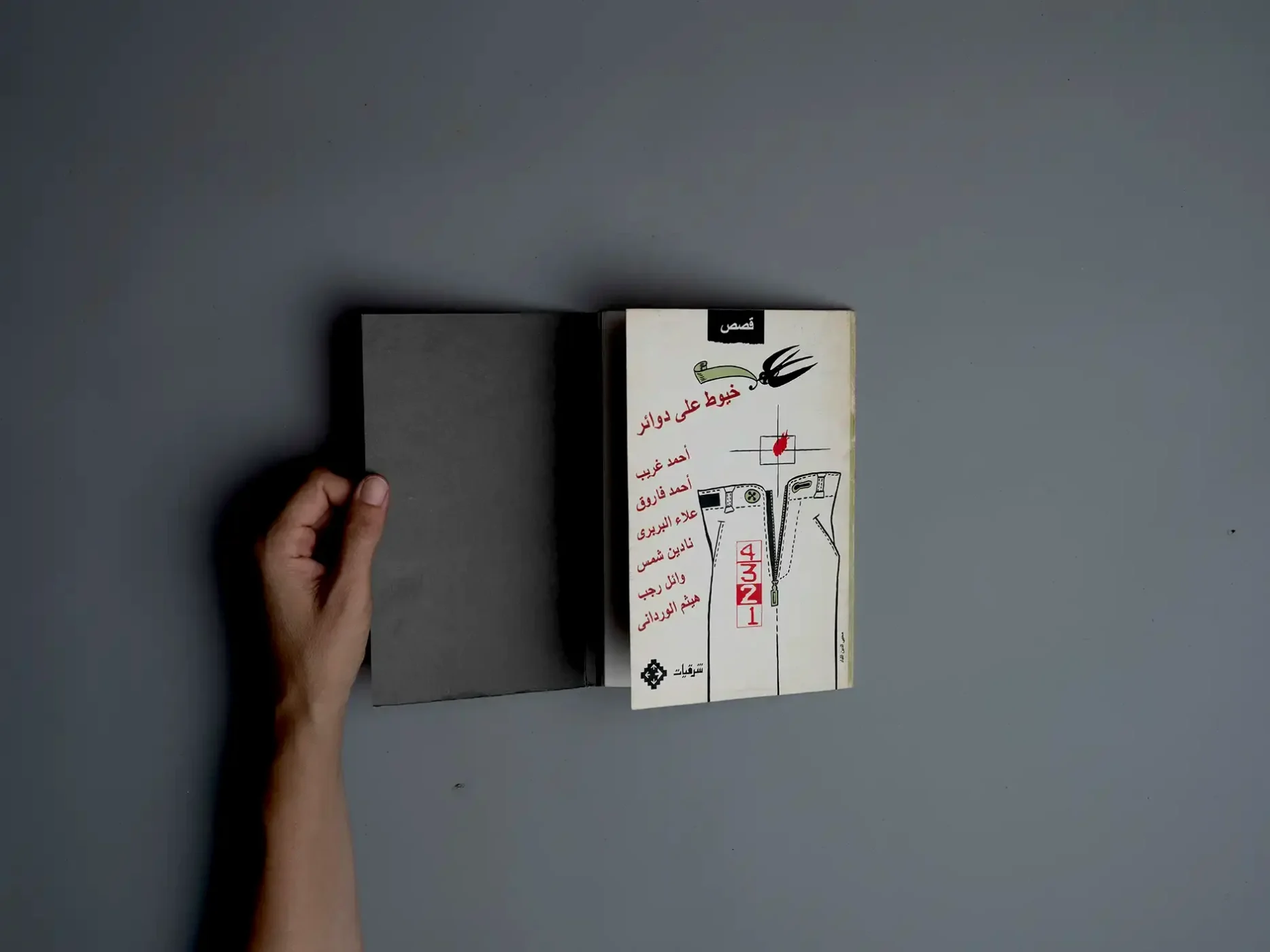

التسلسل

Seriality

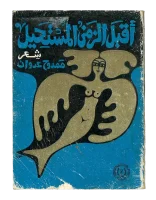

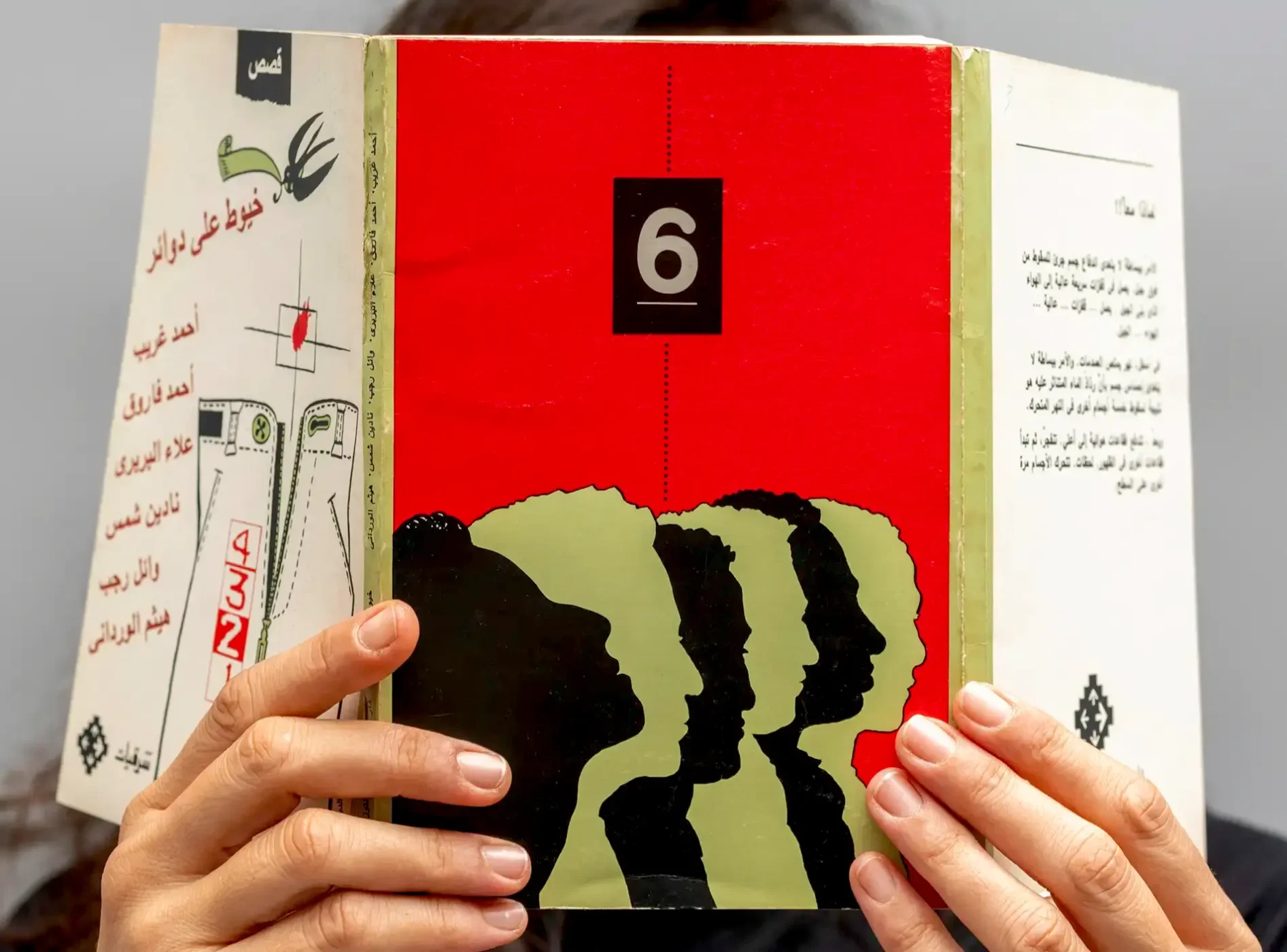

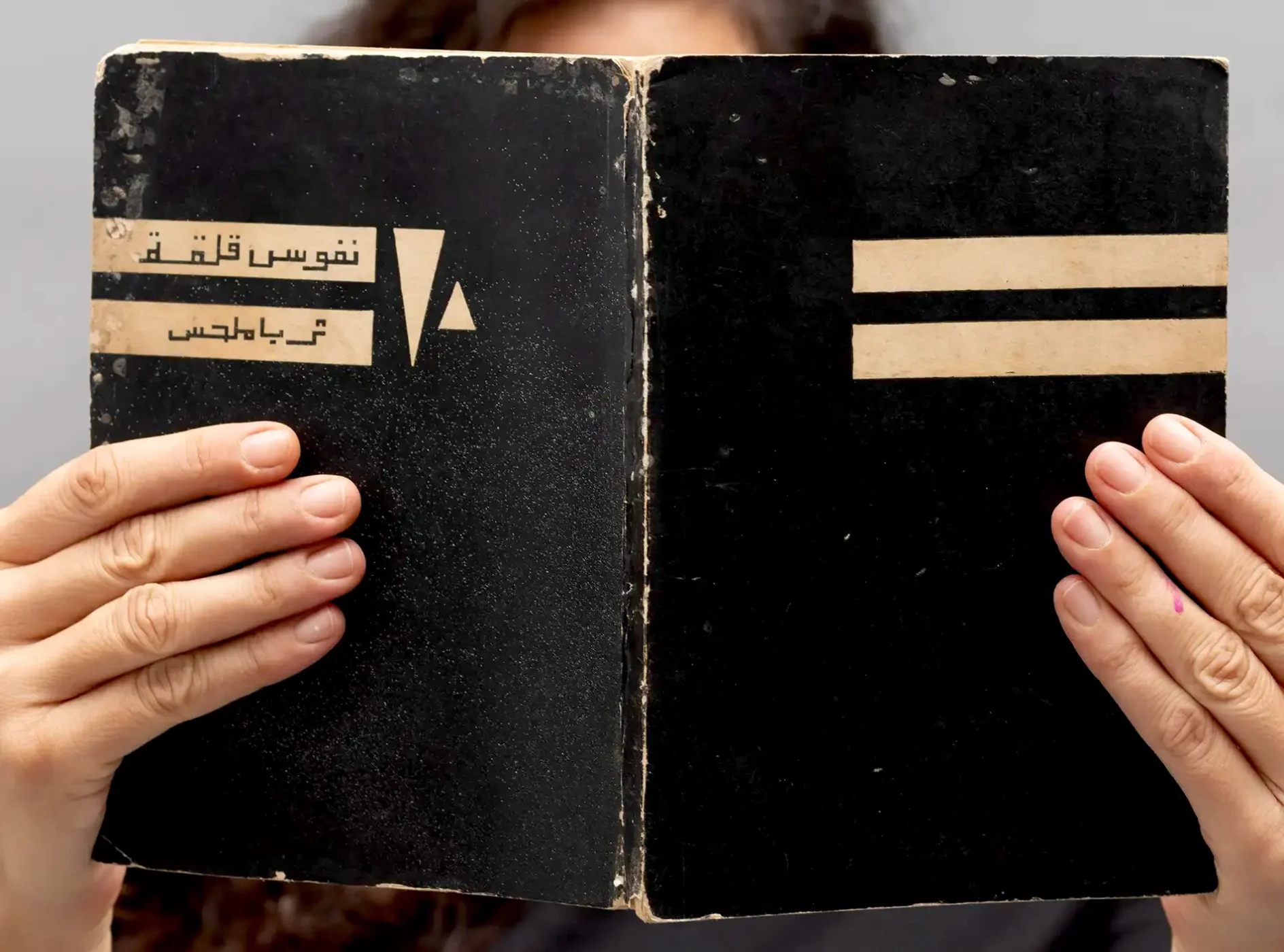

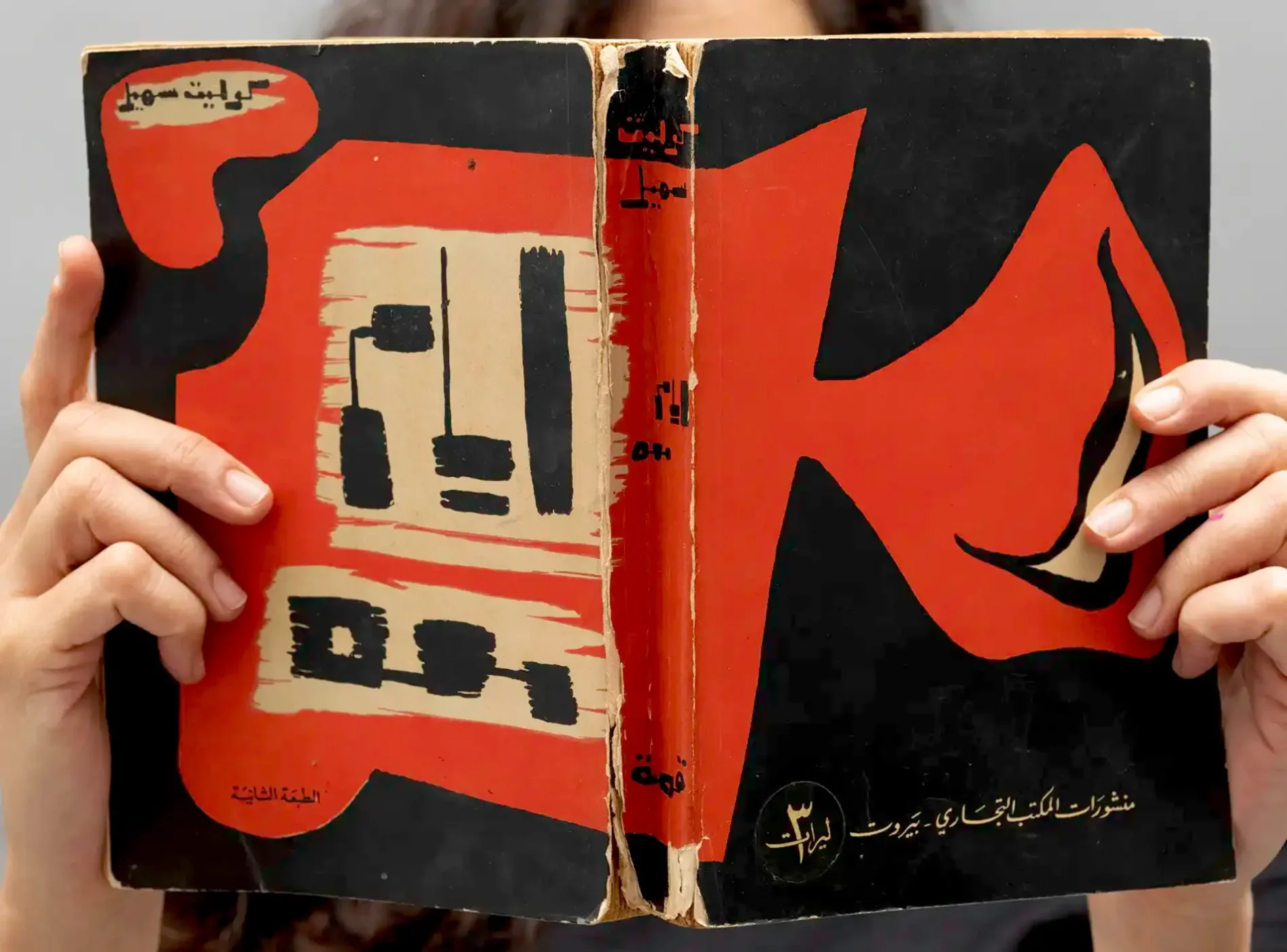

حفّز اتّساع حجم الإنتاج عدداً من دور النشر الكُبرى، مثل «دار الهلال» في القاهرة و«المؤسسة العربية للدراسات والنشر» في بيروت، على توظيف مصمّمين متفرّغين للعمل. انعكس هذا على تطوّر الأغلفة وجماليّتها الحديثة والجذّابة، إذ صُمّمت بعنايةٍ وفق أنظمةٍ بصريّة تُميّز بين أنماط الكتب وتُشير إلى مؤلّفيها، وتجمع السلسلات في أُطرٍ محدّدة من شأنها أن تفصل بين التصنيفات الأدبية. ساهمت هذه العناصر مجتمعةً في توفير أسلوبٍ خاصّ متفرّد ومُمنهج لكلّ دار نشر، فبات تصميم الغلاف يختصر العلامة التجارية التي تميّز الدار عن غيرها من الدور في سوق الكتب العربيّة.

أبعاد

Dimensionality

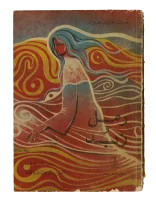

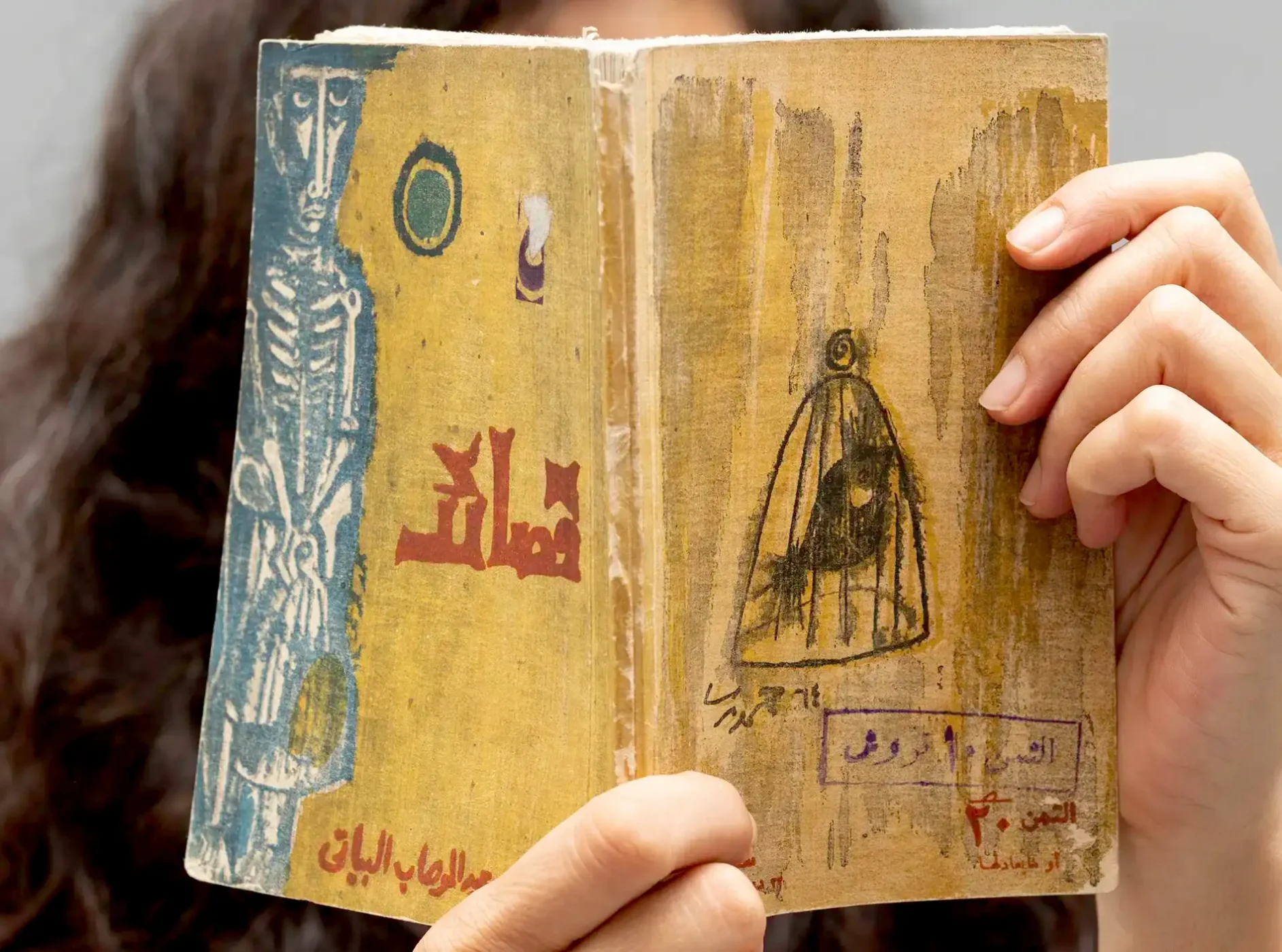

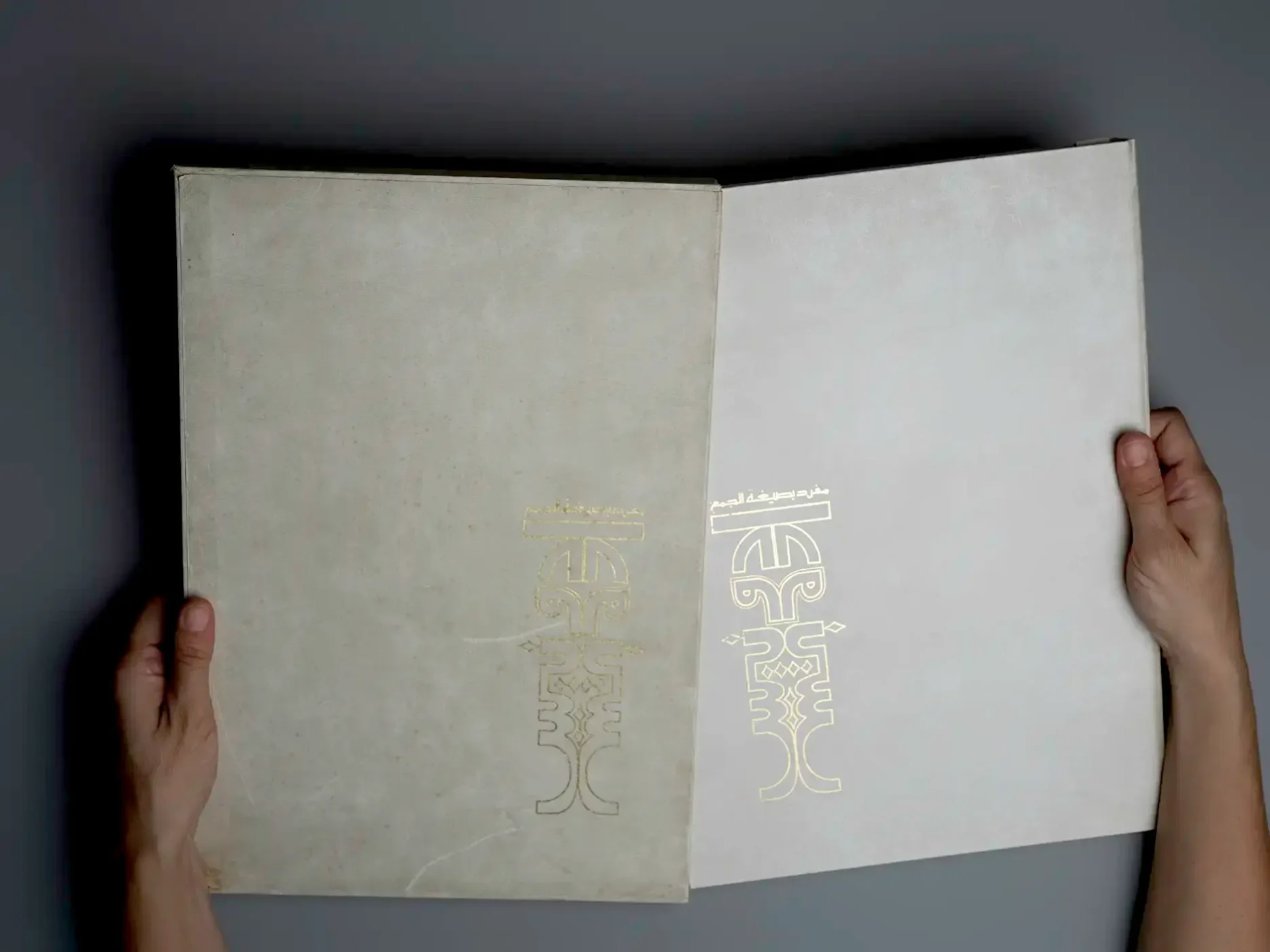

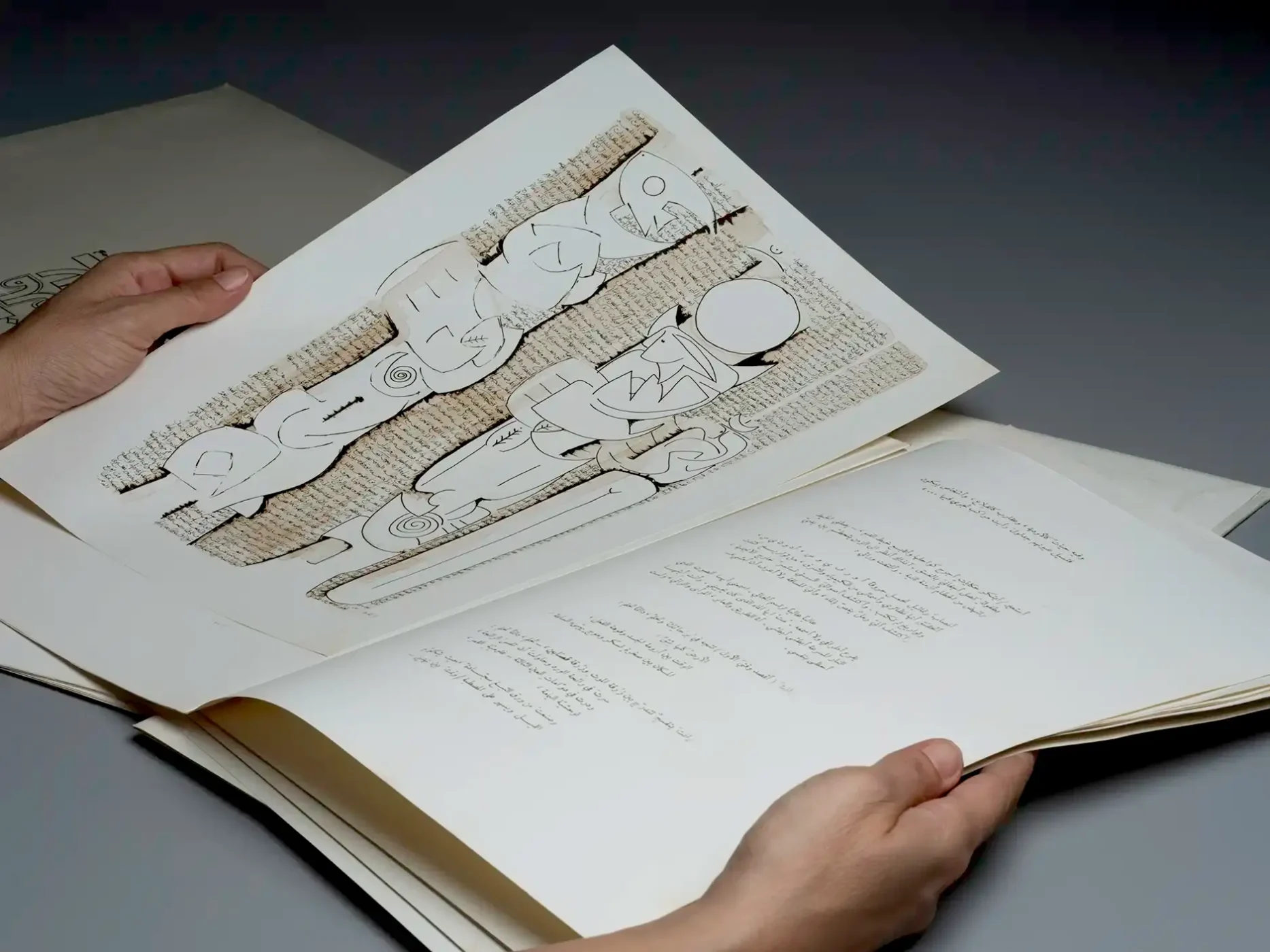

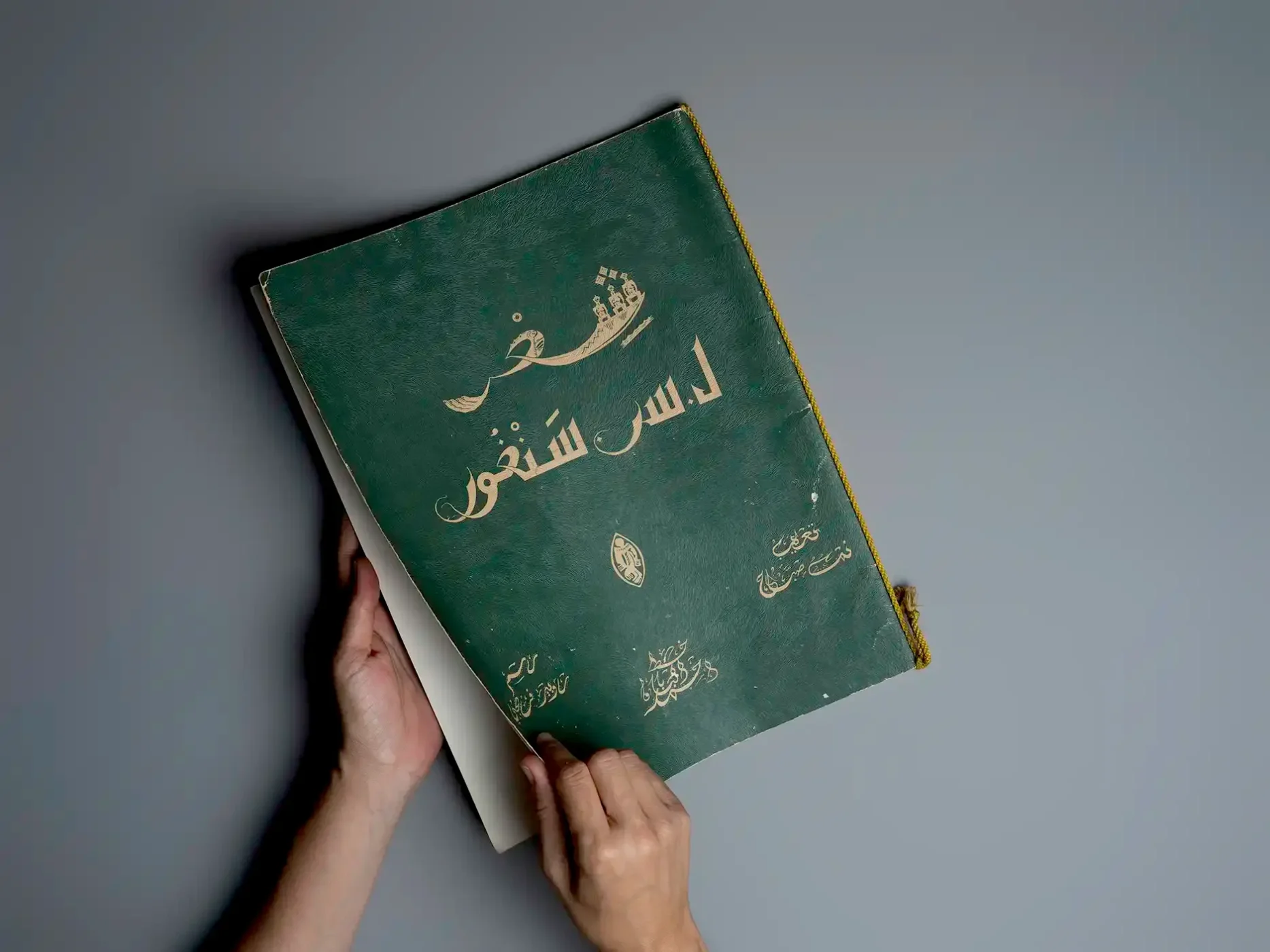

لم يكن التغيّر الحاصل في البنية البصريّة والماديّة للكتب العربية حكراً على صورة الغلاف فحسب، ذلك أن الكتب ذات الأبعاد الثلاثة ترتبط بعلاقةٍ حميمية مع القارىء وجسده، كما تتنوّع أحجامها وأوزانها وطرق تجليدها لتُلائم سياقات القراءة وأسواقها المتنوّعة: هناك الغلاف العادي ذو الكلفة الأدنى، وكتب الأطفال التي تُناسب راحات أكفّهم، وصولاً إلى دواوين الشعر الفاخرة ذات المقاس الكبير و«كتب الفنان» بطبعاتها المحدودة والمميّزة.